Die Entzündung der Blase ist eine normale und effektive Abwehrreaktion auf einen Fremdkörper, um diesen zu neutralisieren. Dies muss nicht unbedingt ein Bakterium sein, sondern kann auch chemisch (zum Beispiel eine reizende Substanz, die in Reinigungsmitteln, Lebensmitteln oder Medikamenten enthalten ist), physisch (zum Beispiel ein Katheter oder ein Blasenstein) oder allergisch (jede Substanz, die der Körper abstößt) sein.

Im konkreten Fall der Blasenentzündung greift der Fremdkörper (ein so genanntes Antigen) nach Überwindung der äußeren und inneren Abwehrkräfte das Urothel (die Blasenwand) an. Nach diesem Angriff verteidigt sich der Körper, indem er eine Entzündung der Blase auslöst.

Eine Entzündung ist eine Reihe von Prozessen, die darauf abzielen, mehr Leukozyten in das betroffene Organ zu bringen, um den Krankheitserreger zu bekämpfen. Leukozyten sind Zellen in unserem Blut, die in der Lage sind, den fremden Erreger auf verschiedene Weise zu bekämpfen: Sie können ihn fressen (Phagozytose), ihn wie in einem Netz fangen, ihn mit giftigen Sekreten töten oder andere Immunzellen zur Hilfe rufen (Chemotaxis).

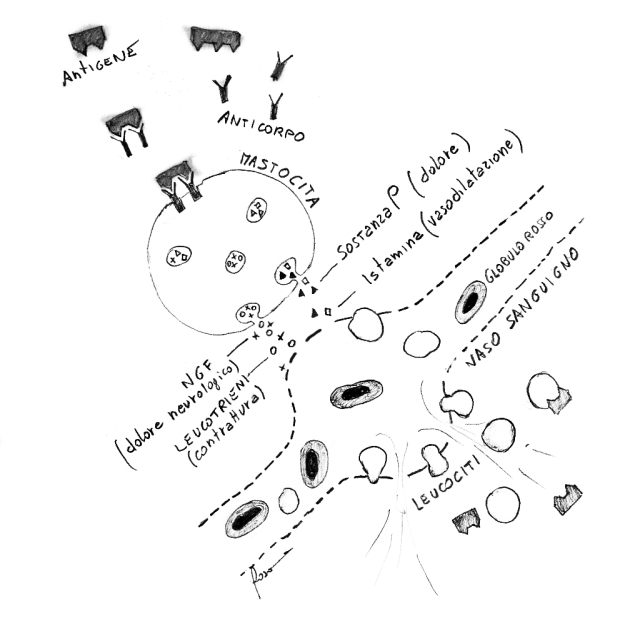

Die Leukozyten werden von den Mastzellen geleitet.

- Entzündungsprozess

- Symptome einer entzündeten Blase

- Chronische Entzündung und Schmerzen in der Blase

Entzündungsprozess der Blase

Wie entwickelt sich eine Entzündung der Blase?

Das Antigen (der äußere feindliche Erreger) wird als erstes von den Mastzellen erkannt. Das sind Zellen, die in den Geweben vorhanden sind, die am anfälligsten für Angriffe von außen sind (Vagina, Harnröhre, Blase, Nase, Mund, Lungen). Mastzellen befinden sich in der Nähe von Blutgefäßen und peripheren Nerven. Sie enthalten Bläschen (Granula), die sich nach dem Kontakt mit dem Antigen öffnen (Degranulation) und ihren Inhalt in das zu schützende Gewebe abgeben.

Diese Granula enthalten Histamin, Substanz P, Leukotriene, NGF und andere Moleküle, die in der Lage sind, eine Reihe von Entzündungsprozessen zu aktivieren, die für das Austreten der Leukozyten aus dem Blutgefäß verantwortlich sind.

Histamin ist für die Vasodilatation verantwortlich, also für die Erweiterung der Blutgefäße, die dazu dient, Leukozyten und andere nützliche Substanzen, die zur Bekämpfung des feindlichen Erregers benötigt werden, aus dem Blutkreislauf austreten zu lassen.

Substanz P (P = pain = Schmerz) ist für die Aktivierung der Nervenenden (der letzte und oberflächlichste Teil der Nerven) im betroffenen Gewebe verantwortlich. Diese Enden sind für die Schmerzübertragung ans Gehirn zuständig, um es auf die laufende Entzündung der Blase aufmerksam zu machen.

NGF (Nerve Growth Factor = Nervenwachstumsfaktor), entdeckt von Rita Levi-Montalcini, ist ein Faktor, der die Produktion neuer schmerzvermittelnde Nervenenden im betroffenen Gewebe anregt.

Leukotriene sind für die unwillkürliche Kontraktion der Muskeln verantwortlich, als Teil des Abwehrmechanismus und als Folge der Schmerzreaktion.

Konventionen für Mitglieder

Symptome einer entzündeten Blase

Was sind die Symptome einer entzündeten Blase?

Eine entzündete Blase ist durch 5 Symptome gekennzeichnet.

- Ödem (Schwellung)

Die entzündete Blase ist geschwollen (ödematös). Denn das von den Mastzellen ausgeschüttete Histamin löst den Prozess der Vasodilatation aus, also die Erweiterung der lokal vorhandenen Blutgefäße. Unter normalen Bedingungen haben Blutgefäße kleine Löcher in ihren Wänden, durch die nur die kleineren Partikel im Blut (wie Sauerstoff, Kohlendioxid und winzige Nährstoffe für das Gewebe) hindurchtreten können. Die größeren Partikel wie rote Blutkörperchen und Leukozyten bleiben im Blutkreislauf, da sie durch diese winzigen Löcher nicht hindurchpassen. Wenn sich jedoch das Blutgefäß erweitert, vergrößern sich auch diese Löcher. Man kann es sich wie einen leeren Luftballon mit einem kleinen Kreis vorstellen: Wenn man den Ballon aufbläst, wird der kleine Kreis viel größer. Das passiert auch in den Blutgefäßen nach der Vasodilatation, die durch das von den Mastzellen freigesetzte Histamin ausgelöst wird. Auf diese Weise können die Leukozyten vom Blut in das Gewebe gelangen, das vom Antigen angegriffen wird. Zusätzlich zu den Leukozyten entweichen durch diese erweiterten Öffnungen viele weitere Flüssigkeiten und andere Partikel, die normalerweise nicht nach außen gelangen können. Dies lässt das Gewebe anschwellen und verleiht ihm ein ödematöses Aussehen.

Rote Blutkörperchen haben für gewöhnlich mehr Schwierigkeiten damit, durch diese Löcher zu gelangen, weil sie größer sind und außerdem eine festere Struktur haben als die Leukozyten, welche sich schmaler und länger machen können, um durch die Öffnungen zu passen. Wenn die Entzündung jedoch sehr stark ist und der Durchmesser der Blutgefäße signifikant zunimmt, können auch die roten Blutkörperchen hindurchtreten, was zu Blut im Urin (Hämaturie) führt. - Schmerz

Neben Histamin setzen die Mastzellen aus ihren Granula noch drei weitere wichtige Substanzen frei: Substanz P, Leukotriene und NGF.

Diese drei Elemente haben die Aufgabe, dem Gehirn durch das Schmerzsignal mitzuteilen, dass das Gewebe angegriffen wurde und dass geeignete Abwehrmechanismen aktiviert werden müssen. Das Gehirn reagiert darauf, indem es die Herzfrequenz erhöht (damit das betroffene Organ schneller und stärker durchblutet wird – je mehr Blut ankommt, desto mehr Leukozyten können vor Ort eintreffen). Außerdem verstärkt es Angst und Anspannung (die uns instinktiv dazu bringen, uns von der Schmerzquelle zu entfernen), aktiviert unbewusste Abwehrreaktionen (z. B. führt die Muskelkontraktion zu häufigem Harndrang, was eine verstärkte Spülung der Blase ermöglicht) und bewirkt bewusste Schutzreaktionen (z. B. einen Arzt aufzusuchen, eine Behandlung einzuleiten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen). - Rubor (Rötung)

Im Bereich der entzündeten Blase steigt die Durchblutung, um den Zufluss von Leukozyten zu erhöhen, was zu einer rötlichen Verfärbung der Blase führt. Wenn du deine Hände aneinander reibst, führt das zu einer Gefäßerweiterung und somit zu einem erhöhten Blutfluss. Du wirst feststellen, dass deine Hände zunehmend röter werden. - Calor (Wärme)

Da Blut warm ist, wird auch der entzündete Bereich (der stark durchblutet ist) eine erhöhte Temperatur aufweisen. Die Hände, die du zuvor aneinander gerieben hast, sind nicht nur rot, sondern auch wärmer geworden (nicht grundlos reiben wir im Winter unsere kalten Hände aneinander). Die Wärme fördert wiederum die Gefäßerweiterung. - Functiolaesa (Funktionseinschränkung)

Das entzündete Gewebe verliert die Fähigkeit, seine normalen Funktionen auszuführen – sei es aufgrund der Schmerzen, des durch die Entzündung entstandenen Ödems, der Beeinträchtigung der beteiligten Nerven oder der Muskelverspannungen rund um das Organ. Dadurch ist die normale Funktion des betroffenen Organs eingeschränkt. Im Fall der Blase bedeutet das eine vorübergehende Beeinträchtigung der normalen Füll- und Entleerungsfähigkeit.

Chronische Entzündung und Schmerzen in der Blase

Mastzellen können überaktiv sein und dadurch kann die Entzündung chronisch werden.

Jeder Entzündungsprozess ist eine normale und wirksame Abwehrreaktion auf einen Fremdkörper, die mit dessen Neutralisierung endet. Es handelt sich also um einen nützlichen Prozess, der theoretisch nicht durch entzündungshemmende Medikamente gestoppt werden sollte, da diese nur die natürliche und schützende Abwehrreaktion des Körpers unterbrechen.

Wenn jedoch äußere Reize (Reizstoffe, Allergene, Bakterien, Chemikalien usw.) häufig und dauerhaft auftreten – wie bei wiederkehrender Blasenentzündung oder chronischen vaginalen Infektionen –, werden die Mastzellen überempfindlich. Sie reagieren übermäßig stark und setzen weit mehr entzündungsfördernde Stoffe im Gewebe frei, als eigentlich nötig wären. Mit anderen Worten: Die Mastzellen wechseln von der Rolle des Verteidigers des eigenen Körpers zum Angreifer – allerdings auf der falschen Seite!

Dadurch wird vermehrt Histamin ausgeschüttet, was die Blutgefäße erweitert und Leukozyten anzieht. Gleichzeitig setzen Substanz P, Leukotriene und NGF verstärkt ein, wodurch die Schmerzempfindung gesteigert wird. Dies kann zu einem Zustand führen, in dem Entzündung und Schmerzen in der Blase chronisch anhalten – selbst in Abwesenheit äußerer Reize. Dieser Zustand wird als Mastzell-Hyperaktivierung bezeichnet, ein sich selbstverstärkender pathologischer Zustand, der in eine Neuropathie übergehen kann.